海南日报全媒体记者邱江华

记者从海南省科技厅获悉,近日,我省在新型储能前沿技术领域实现突破。海南大学海洋清洁能源创新团队联合新加坡国立大学国际青年学者,成功破解了长期制约高能量密度水系电池发展的关键瓶颈,为自贸港海洋新能源发展注入“安全芯”。

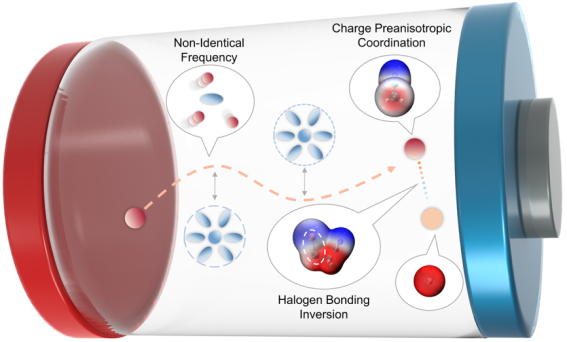

氯乙腈添加剂的卤键反演与分子非同频振动作用机制示意图。

该团队创新性地提出一种电解液设计新策略,仅需加入极少量(5%)的特定添加剂,便能成功“解锁”水系锌碘电池的四电子反应,使其理论能量密度翻倍,且在极高倍率下依然性能优异,循环稳定性高达4000次。这一成果为开发兼具高安全、低成本、长寿命、高能量密度的新一代储能技术提供了全新的“海南方案”,尤其契合我省海上风电、光伏等大规模海洋新能源的并网储能需求。该成果已于近日发表在国际顶级化学期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。

能量与安全的“两难选择”

在“双碳”战略背景下,发展大规模储能技术,是解决风、光等新能源“靠天吃饭”间歇性问题的关键。然而,当前主流的锂电池技术,虽能量密度高,但其有机电解液存在易燃风险,且成本高昂,在大规模应用场景下始终面临安全与成本的“两难选择”。

水系电池,因其用水作为电解液,本质上安全、环保且成本低廉,被视为大规模储能的理想选择。但其“能量密度偏低”的固有短板,长期限制了其商业化进程。

“问题的核心在于如何让电池内的化学反应更彻底,让每一个离子贡献出更多的能量。”论文通讯作者田新龙教授解释道,“在锌碘电池中,如果能让碘离子实现从-1价到+1价的四电子转移,能量密度就能直接翻倍。但挑战在于,+1价的碘离子在水环境中极不稳定,如同暴露在空气中的冰块,会瞬间水解失效。”

“分子保镖”的诞生

传统的解决方案是在电解液中加入海量盐分(即“盐包水”),通过减少自由水来保护+1价碘离子。这种方法如同用海水解渴,虽暂时有效,却以牺牲水系电池低成本、高效率的本征优势为代价。

海南大学海洋清洁能源创新团队另辟蹊径,提出“靶向保护”的精妙思路。在省科技厅“省级外国专家项目”的支持下,他们与新加坡国立大学计算化学青年学者单路通博士合作,单路通博士帮助团队在含特定官能团的百余种分子结构中进行快速筛分,基于量子力学与量子化学预测其复杂的电子流动,将研发周期从数年缩短至数月,最终锁定了一种名为氯乙腈(CIAN)的有机小分子,将其作为电解液添加剂。

这个小分子如同一位“分子保镖”,具备两大“独门绝技”。一是精准识别与锁定。通过“卤键反演”的特殊化学作用,它能精准地找到并“抓住”珍贵但脆弱的+1价碘离子,形成稳定的可逆路径。二是高速穿梭与巡航。由于其独特的分子振动频率与水分子不同,它不会被大量的水分子“纠缠”,能够在电解液中“高速穿梭”,及时赶到需要保护的碘离子身边。

最终,仅需添加5%的“分子保镖”,就在常规的低浓度电解液中,实现了+1价碘离子的高度可逆反应。测试结果显示,该电池在2安培/克的电流密度下,稳定循环4000次后,容量保持率依然出色,在50安培/克的极端充放电条件下,其比容量是传统方案的两倍以上。

论文的第一作者、海南大学博士生邱超表示:“能够站在国际科研的前沿,与世界顶尖的学者一起攻克难题,这在以前是难以想象的。自贸港和学校为我们年轻人提供了最好的舞台。”

从实验室到蓝色海疆

“这项成果的价值,不仅在于一篇高水平论文,更在于它为海南的未来产业打开了想象空间。”省科技厅相关处室负责人认为。

当前,海南正大力发展海洋经济,布局海上风电、海上光伏等千亿级产业集群。这些漂浮在海上的“绿色电厂”,迫切需要安全、可靠、经济的大规模储能系统来“压舱稳舵”。海南大学的这项技术以其“高安全、低成本”的特性,完美契合了海上平台的严苛要求,有望成为保障我省海洋新能源产业稳定发展的“安全芯”和“成本控制器”。

有业界专家表示,这项技术一旦成熟,有望将海上储能系统的综合度电成本降低20%以上,并从根本上解决海上平台运维的消防安全痛点。

责任编辑:李倩

内容审核:陈咏棋

值班总监:黄敏

值班主任:罗清锐

全部评论 ()