近日,海南省教育厅联合海南日报社在全省组织开展2025年“讲述我的育人故事”活动,通过挖掘发现一批扎根三尺讲台、潜心教书育人的先进典型,总结提炼优秀经验,弘扬师德正能量,培养造就新时代高水平教师队伍。本期推出海南大学张哲《雨林育梦人:一位青年教师的育人之路》,敬请关注。

▼

2020年6月,我成为了海南大学一名博士后,从学生到教师的身份转变,让我深切感受到肩上责任的分量。也正是这一年,我与海南热带雨林国家公园的科普工作结下不解之缘。原本专注于基础研究的我,开始涉足这片看似“另类”的领域。但是幸运的是,正是这样的科普工作,让我从“读万卷书”到“行万里路”,助力我成功申请到国家青年科学基金。这些艰辛的探索,也为我日后的教学工作注入了全新的思路。

2023年,我正式入职海南大学,承担起《植物学》的教学任务,同时成为硕/博士生导师。在日常教学中,我充分发挥自身从事科普工作的优势,将三年来积累的丰富素材巧妙融入课堂。考虑到许多学生难以走进热带雨林实地学习,我精心挑选有趣的案例,通过视频和实物展示,详细讲解背后的知识。随着不断收集和更新案例,我欣喜地发现,学生们对晦涩难懂的植物学知识产生了浓厚的兴趣,学习的主动性和积极性明显提高,常常在课后与我探讨相关问题。

我的研究生们,大多竟因为是我科普视频的“粉丝”才选择报考海南大学。由于课题研究的需要,进入热带雨林开展科研工作成为常态。每次进入雨林,我都会引导他们用生态学的视角去认知自然。我习惯性地通过生态学的方式让他们了解自然,从一个自然生境中体会达尔文的物种演化学说,让他们从真实的自然生境中体会生物演化的奥秘,理解世间万物形成的基本逻辑,从而更好地开展科研工作。

博士生陈枳衡在跟随我进行科研科普工作的过程中,也收获颇丰。他凭借着细心的观察和勇于探究的精神,已成功发表了2个植物新物种,还有2个经过三年跟踪研究的新物种也即将问世。看到学生们在科研道路上不断取得突破,我深感欣慰,也更加坚定了将自身经验传递给学生的决心。

陈枳衡博士生受海南省文旅厅邀请推介海南热带雨林

我始终坚信,大学教育不应局限于校园和课堂,更应走向社会,面向公益。自2022年起,我积极参与和主持海南热带雨林国家公园自然教育进校园活动。海南中部山区经济相对落后,教育资源匮乏,许多中小学的学生对外面的世界知之甚少,更别提了解家乡独特的热带雨林生态系统。

每次走进这些学校,我都会精心准备生动有趣的课程。记得在一所山区小学,当我展示会飞的种子时,孩子们眼中闪烁着好奇和兴奋的光芒,下课后还围着我问个不停。那一刻,我深刻感受到自己工作的意义。此后,无论经费是否充足,我都会定期回访这些学校,为孩子们带去新的知识和故事,在他们心中种下探索自然、热爱科学的种子。

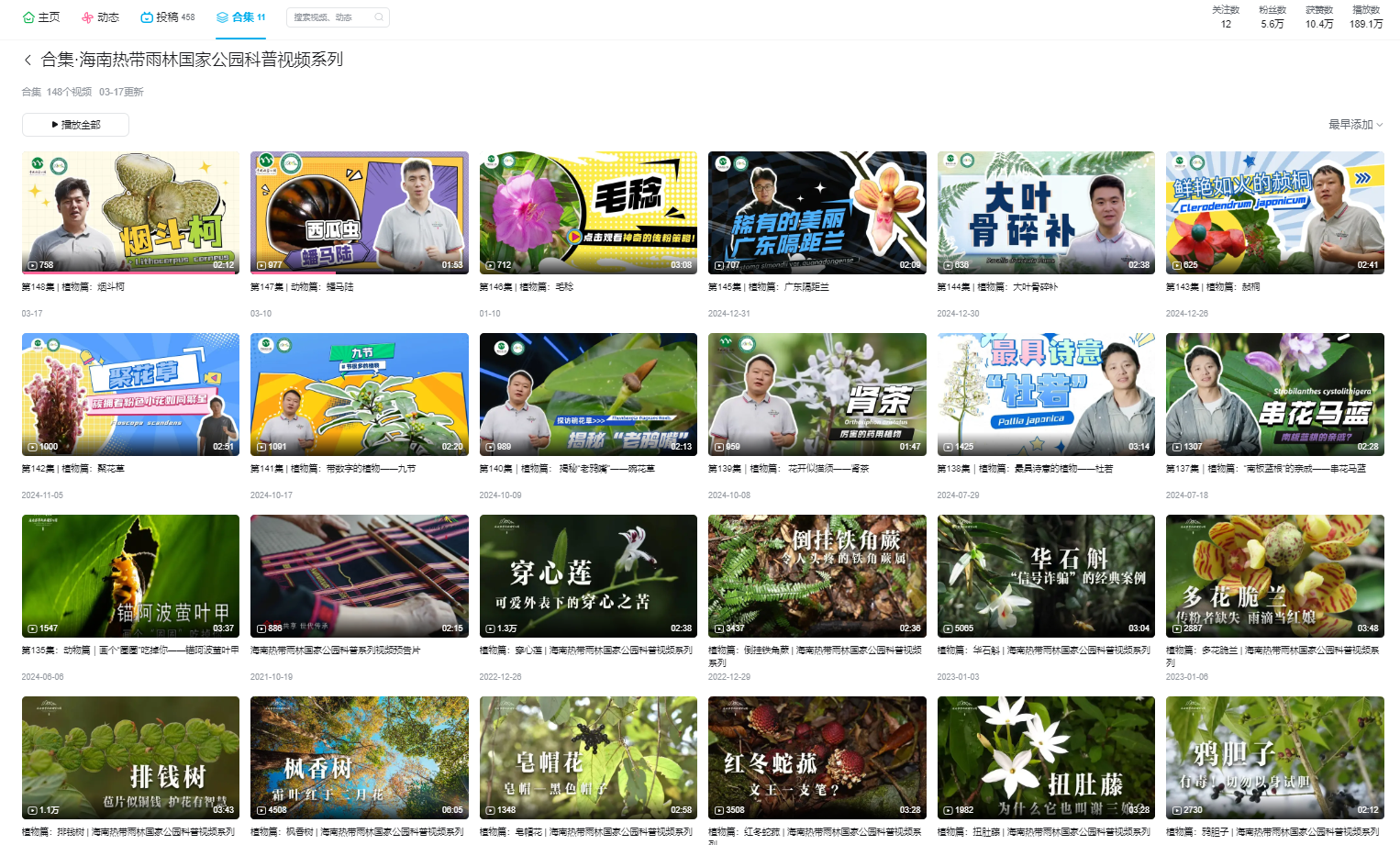

除了线下教学和科普,我还将“讲台”搬到了网络上。我导演拍摄制作了200多集科普视频、纪录片及科普推文陆续在各大官方平台发布,经常是央视新闻的精品推荐,也陆续获得了部省级科普奖励十余项。

已发布的海南热带雨林国家公园科普视频部分截图

团队制作的科普视频陆续在央视和新华社客户端播出

团队获得的科普类荣誉证书

同时,我和学生们也抓住一切机会,开展海南热带雨林知识宣讲。我们的身影出现在央视、新华社、东方卫视等众多媒体平台,也为海南电视台、三沙卫视、海南日报等省内主流媒体提供了大量优质素材。目前,我们的科普内容累计受众已达4500万人次。

参加电视节目进行海南热带雨林科普(依次是CCTV1正大综艺、东方卫视极限挑战、中央广播电视总台中国之声、海南交通广播)

每一次宣讲、每一个发布,都是为了让更多人了解海南热带雨林的重要性,共同参与到生态保护中来。在我看来,广泛的正确引导和宣传就是最好的保护方式。无论是站在三尺讲台上,还是行走在科普和科研的道路上,我始终将“三观要正”作为对学生的首要要求。在《植物学》教学中,我会结合实际案例,向学生强调守卫国家种质资源安全的重要性;在野外科研工作中,我反复叮嘱学生要遵循自然规律,坚决杜绝弄虚作假。在中小学校园里,我不仅传授知识,更注重培养孩子们正确的价值观和科学精神,希望能在他们心中种下热爱自然、守护生态的种子。

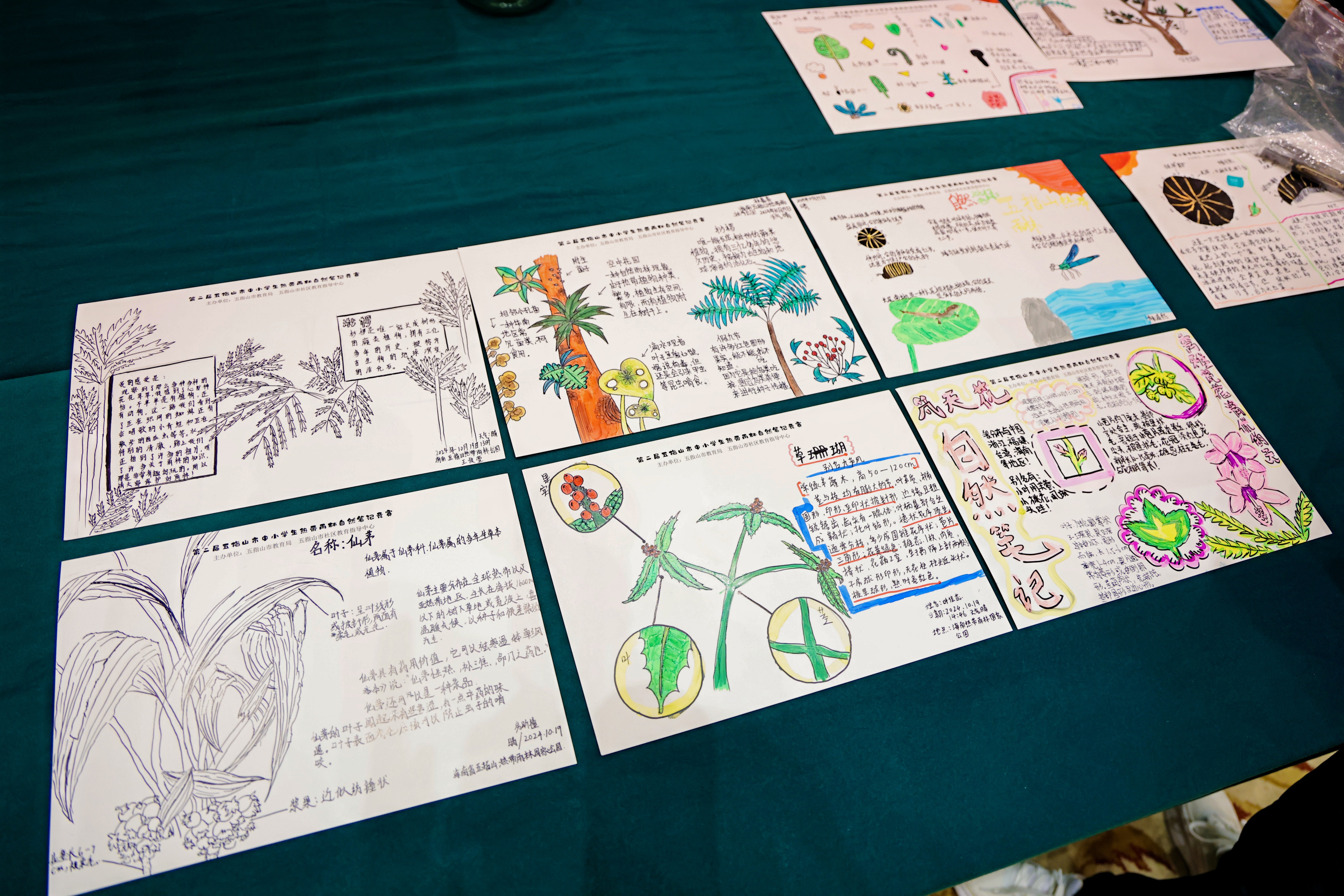

团队开展自然教育及科普进校园活动

团队开展的热带雨林自然导览及研学活动

团队开展的五指山市中小学生自然笔记竞赛活动

作为一名年轻教师,我深知自己的育人之路才刚刚开始。但我坚信,只要怀揣着对党和国家的忠诚,对教育事业的热爱,对自然科学的执着,以及对学生的责任与关爱,我一定能在这条道路上不断前行,用自己的方式诠释教育家精神,为“为党育人、为国育才”贡献自己的力量。未来,我将继续探索创新育人方式,在热带雨林的怀抱中,在广阔的网络平台上,在每一间教室和每一次宣讲中,讲述更多动人的育人故事,培育更多优秀的人才。

更多精彩点击>>2025年海南省讲述我的育人故事

责任编辑:张琬茜 苏杰德

内容审核:袁宇

总监制:吴卓

全部评论 ()