近日,海南省教育厅联合海南日报社在全省组织开展2025年“讲述我的育人故事”活动,通过挖掘发现一批扎根三尺讲台、潜心教书育人的先进典型,总结提炼优秀经验,弘扬师德正能量,培养造就新时代高水平教师队伍。本期推出海南大学张莉娜《以心育林:在热带岛屿书写教育年轮》敬请关注。

▼

三尺杏坛勤耕耘,廿载春秋守初心。作为海南大学一名长期扎根教育一线的教师,我先后为农林、生物和化工等二十余个专业、五十多个班级的五千多名学子授课。每当站在讲台上,仍会想起初为人师时的那份忐忑与憧憬。“金声而玉振”,我认为教育绝不仅是知识的传递,更是心灵的触动和价值观的引导。回望二十二年育人路,我深感欣慰和自豪,在学生心田播撒的绿色种子,已然生根发芽、茁壮成长。

课堂教学,一场生命与生命的对话。

作为一名生态学教师,在课堂上,我时常提到先辈们的奉献与坚守。20世纪50年代,面对西方封锁和“北纬17度以北无法种植橡胶”的国际定论,以首任校长何康为代表的热作人,毅然扎根海南儋州,在荒山野岭间搭起草棚、开垦胶林,最终突破技术封锁,创造了世界植胶史上的奇迹。我展示着何康日记中“草棚创业”的片段和师生用头灯割胶的老照片,引导学生思考:“为何他们能在‘植胶禁区’中开辟绿洲?”学生们不仅从科学数据中分析橡胶树的生理适应性,更从精神层面感受到“丹心耀南疆”背后“敢为人先、甘于奉献”的信念,萌发“把论文写在大地上”的学术志向和勇气。看到他们开始于研究中思考,于课堂中感悟,我想这就是课程思政最真实的成效。

科研训练、AI赋能,让每个学生都找到属于自己的精彩。

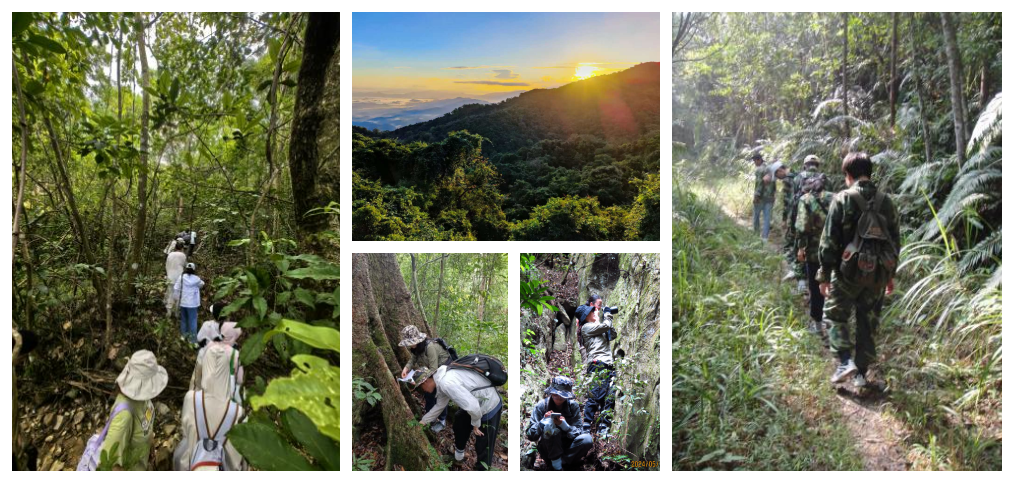

我认为:学生找到兴趣、学会思考远比单纯的学习知识重要。我一直注重实践教学,始终践行"科研反哺教学"的育人理念。我会把科研项目拆解成若干小的实践项目融入课程,鼓励学生参与创新创业等各类实践活动,从实验设计到野外采样,从数据整理到论文撰写,无一不全程指导、倾囊以授。每年雨季,当学生们深入海南热带雨林进行科考,他们收获的不仅是科研能力的提升,更在雨林的晨雾暮色中,悄然生长出对自然的敬畏、对科学的热忱,以及扎根心底的家国情怀和文化自信。二十年来,我已指导近二十届150名学生完成社会实践、毕业论文、创新创业训练和生命科学竞赛等活动,所带团队获得省级、校级支持和“优秀团队”表彰,个人也获得"优秀学业导师"等称号。

雨林科考探索自然之光(张莉娜带领学生赴海南热带雨林国家公园开展科学考察)

随着人工智能时代的到来,教育变革如春潮涌动。我认为,AI不是替代教师的工具,而是放大教育温度的媒介,更可以开拓教学改革的空间。我积极运用AI技术分析学情、调整教学策略;通过AI工具获取前沿知识,丰富教学内容;利用AI平台推送个性化学习资源,满足不同学生的个性化发展需求。在年初的AI赋能课程教学比赛中,有幸荣获校级一等奖,被授予“智教师者”称号。

用“心”育人,做学生成长路上的领路人。

我坚信:教师的职责不仅是教书,更是育人。大学生正处于人生成长的关键阶段,除了学业,他们也需要生活上的指导和心理上的支持。曾有一位家庭经济困难学生,因没有竞争上奖学金,情绪低落。我发现后,找她聊人生的发展与规划,邀请她参与课题组的科研项目和给予生活上的资助。后来,她逐渐调整了状态,成绩稳步提升。这样的故事很多。多年来,作为学生们的倾听者、支持者和守护者,我深感责任重大。有时候,一次耐心的倾听、一句温暖的鼓励,就能让他们重新找到人生的方向。

用心育人培育创新人才(张莉娜指导学生开展社会实践、创新创业训练及生命科学竞赛等实践活动、AI赋能课堂教学获奖等留影)

"因材施教、立德树人",争做我心中的教育家。

生态学教育教学肩负培养“青山绿水”守护者与建设者的重任。面对学生们的个体差异,我始终坚持“因材施教、立德树人”,通过课后木棉树下的促膝长谈、匿名问卷中的笔迹温度,努力触摸每个学生的认知脉络——针对生态因子概念吃力的学生,我会铺开海南热带雨林卫星图:"看这些蜿蜒的山脉如何造就独特的微气候";对跃跃欲试的求知者,则推荐《寂静的春天》等生态学著作,在他们心中埋下职业的种子……

教育家陶行知曾说:“真教育是心心相印的活动。”在教育的田野里,我始终以“心心相印”的态度在“年轮”中默默耕耘。相比较“获奖精英”,我更在乎学生向阳而生,我希望在这片热带岛屿上,我和学生们的故事如同雨林中的藤蔓,相互缠绕、共同成长。我相信,现在或者未来,更多的同学们在生态环境保护、科学研究或教育领域贡献自己的力量时,教育的意义就已悄然实现。

更多精彩点击>>2025年海南省讲述我的育人故事

责任编辑:张琬茜 苏杰德

内容审核:袁宇

总监制:吴卓

全部评论 ()