三亚中心医院,六十二载风雨兼程,

由101位建院元老筑梦启航,

如今已拥有1800张床位。

岁月如诗,医者如歌,

他们筚路蓝缕,

以启山林将涓涓细流汇聚成今日之浩瀚海洋,

农垦精神代代相传,赋予医院深沉底蕴。

首批南下的部分建院元老在当时栽种的树下合影(2024年6月)

倾听建院元老

讲述建院历史

01丁文祥、寿立兰

▲丁文祥 (左) 寿立兰(右)

“治病救人是他们从医生涯最生动、朴实的写照。”

1958年,丁文祥从南京空军某医院转业来到北大荒。1959年,寿立兰作为山东支边青年前往东北。1962年,二人积极响应组织号召,来到海南支援卫生健康事业发展。刚接到组织到海南支援医疗工作的号召,当时年仅21岁的寿立兰二话不说,便简单收拾“家当”后,跟着27岁的丈夫丁文祥举家来到海南投身卫生健康事业的创建和发展。

初到月川村院址,一切条件均极为简陋,院区大部分都是荒地,遍地长满齐头高的飞机草。回想起当初来海南的场景,寿立兰直言,跟自己想象的差得好远!“当时是真的非常不适应。虽然当时的条件很艰苦,但大家都很乐观。”

和艰苦的环境相比,最让他们不适应的是生活习惯的不同和语言上的障碍。寿立兰回忆起第一次和丈夫打水的“趣事”,当时用水都要去井里打水,由于没将桶栓好,第一次打水就把桶弄井里。打完水后,她和丈夫二人分别用手提回宿舍。当地群众见此情景忍俊不禁,但由于语言不通,后来才明白其中的深意。原来,当地都是用扁担挑水,一个人便可轻松完成。让他们不习惯的除了沟通上的障碍,还有饮食上的不同。丁文祥是吉林人、寿立兰是山东人,北方常以面食为主食,但由于当时物资匮乏,本地常以木薯作为食物,起初丁文祥和寿立兰吃起来并不习惯,后来随着吃的次数增多,才逐渐习惯了饮食。

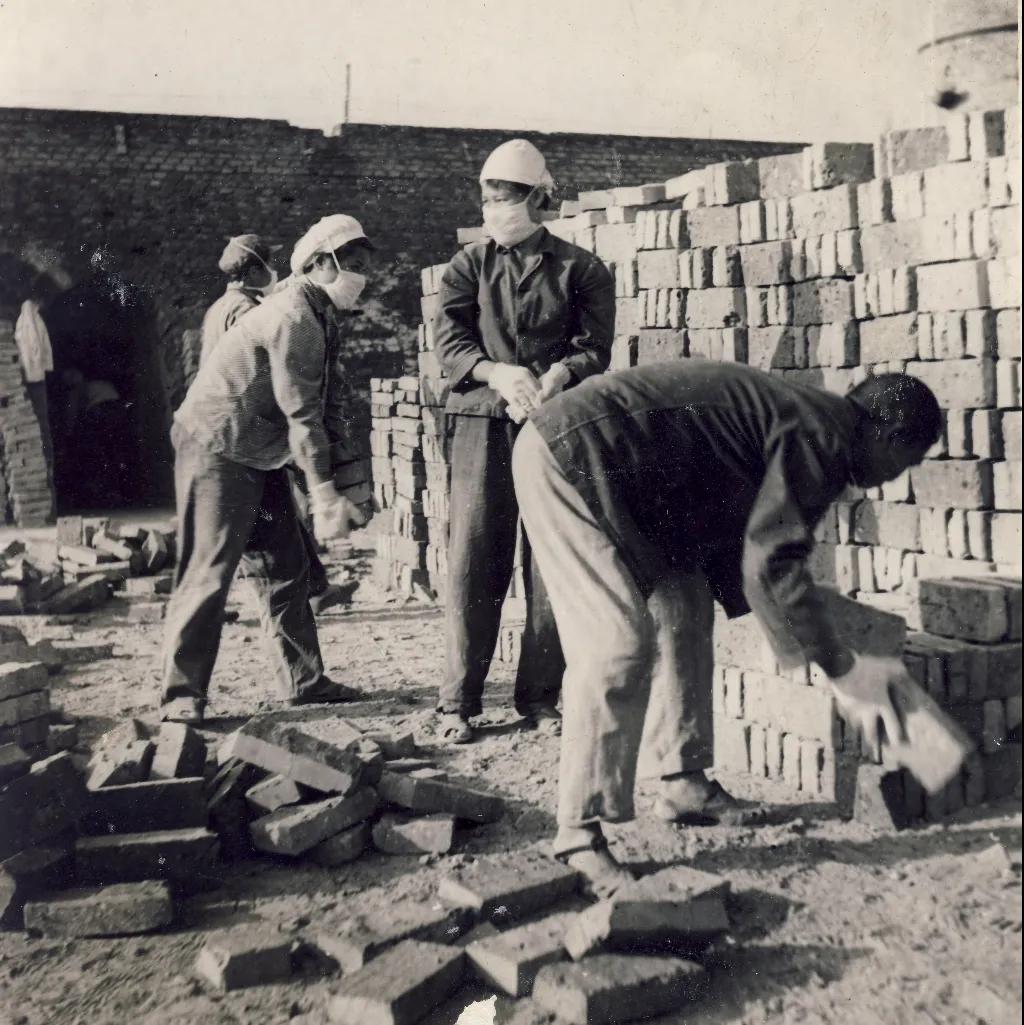

建院初期,寿如兰是供应室的护士,丈夫丁文祥是外科医生,由于建院初期条件较差,科室没有细致划分,医疗设备也比较简陋。作为外科医生,丁文祥耳鼻喉、脑、阑尾、胃等各种外科疾病都要诊疗,还要开展各种手术,手术地点除了在医院里,有时候还要去到各个农场。“当时的医生都是24小时值班,他那时候很忙,经常白天工作,晚上开会学习,有时下班后还要临时去做急诊手术,救护车一来就要去,且当时交通极为不便,经常是朝发夕至。”寿立兰说,当时每个人都没有自己的时间,却感觉十分充实。最让她难忘的是1975年的春节。“当时春节,砖窑放假,没有工人,为了加快门诊大楼建设速度,全院的干部职工带上孩子都到砖窑搬砖出窑,一起劳动,用一砖一瓦‘亲手’建起原医院门诊大楼。”今年医院旧的门诊楼拆迁,新的综合门诊大楼建成并投入使用,我和老伴开玩笑说,很遗憾没有在拆迁之前与旧门诊楼合影一张。

一砖一瓦建院

为了提高医院的医疗水平,丁文祥还非常注重“传帮带”,通过手术带教、教学查房、专题讲座等言传身教,培养了一大批专业人才,有很多学生,因为感念师恩,经常专程来三亚看望他和老伴。“今年有个70余岁的老人专程从三道农场赶来看望我们,一问才知道,原来是老丁曾经教过的学生。”在医院创三甲期间,原本60岁应该退休的丁文祥,推迟到了63岁,与全院医护人员一起抱着必须要创下三甲的目标,共同攻坚克难,完成三甲医院的创建迎评。1996年,医院终于成为全国第一批三级甲等医院、琼南唯一一家三级甲等医院。

当问及对青年后辈的寄语时,夫妻二人异口同声地说:“踏踏实实治病救人。”这句朴素的话语不仅是他们的初心和使命,更是他们从医生涯最生动、朴实的写照。从风华正茂的青年到年逾九十的耄耋老人,从南京到东北,再到海南,丁文祥夫妇辗转大半个中国,将一个甲子的光阴投身海南卫生健康事业发展。

02安玉华

▲ 安玉华

“这里的人很好,我们跟病患的关系就像朋友一样!”

直到今天,今年86岁的安玉华老人,依然忘不了那段“艰苦又充满干劲的日子”。1962年,积极响应国家号召的安玉华和丈夫以及其他99位同事一起,乘坐南下的火车来到三亚。

“当时说是医院,其实是坐落于月川村里的原崖县县委党校旧址,仅有几栋旧平房和茅草屋,周边全是杂草丛生的沙土地。”安玉华回忆。三亚天气热,蚊虫多,大家一开始都不适应,但是没人喊苦喊累,反而觉得干劲十足。

“国家让我们来,那就证明这里需要我们,我们就应该做好。在许成余院长的带领下,我们克服了水土不服的困难,凭着一腔热血,一砖一瓦地建设医院,将旧房子改造成病房,上山挖草药,渡河送病人,一件件去克服困难。”安玉华说。

老红军战士、首任院长许成余(左一)和年轻的医务人员在一起

安玉华刚来时在传染科当医生。“当时条件艰苦,我父母都叫我回去,但是我都坚持了下来,一方面是我不能辜负上级的信任,另一方面是这里的人很好,我们跟病患关系就像是朋友一样,有时候他们还会特意登门拜访表示感谢。虽然在三亚工作后,回去山西老家的次数寥寥无几,但是我从没后悔过。”

八五〇农场医院支援海南岛垦区的部分医护人员临行前合影(1962年)

八五〇农场医院支援海南岛垦区的部分医护人员临行前合影(1962年)

八五〇农场医院支援海南岛垦区的部分医护人员临行前合影(1962年)

03刘丕显、李德英

▲刘丕显 (左) 李德英(右)

“三次申请,到祖国最需要的地方去。”

到边疆去、到基层去、到祖国最需要的地方去,是建院元老刘丕显、李德英对农垦精神最生动的诠释。今年89岁的建院元老刘丕显不仅是建院元老,还曾是一名光荣的志愿军战士。

1962年,当听说海南建设需要大批医护人员时,刘丕显再次二话不说又积极向组织申请,带着妻子李德英和1岁多的孩子跟着队伍前往海南。“当时没有飞机,只能先乘坐火车到广州再换乘轮船和汽车,一路辗转到达海南。听说医疗人才很紧缺,发展建设需要我们,百姓需要我们,我们义无反顾就报名来了。”刘丕显说。

自力更生建宿舍

医院最初的选址在崖县(三亚市前身)月川村原崖县县委党校旧址。当时,刘丕显在理疗科当医生,负责治病救人;妻子李德英则当会计并进修学习,负责组建医院的病案室。“当时都是杂草丛生的荒地,仅有几栋矮旧平房和茅草屋,物资也十分缺乏,睡的都是行军床,一切都得从零开始。”刘丕显说,当时天气很热,来自天南地北的职工并不适应海南的气候,很多人身上都长疹子、起水泡,但是没有一个人抱怨说过苦和累,也没有时间去想那么多。“当时没有‘业余时间’这种概念,下了夜班还要参加劳动,在院区锄草盖房、到砖瓦厂搬运砖头、去码头拉沙和水泥、到保亭、万宁陵水、琼中等地去运送物资和桌椅……”刘丕显说,让他印象尤为深刻的是,医院盖放射科大楼时,大家辛勤劳动了一天,虽然很累,但都觉得很值得,谈笑间对未来充满期待,对把医院建设好充满信心。就这样,在许成余院长的带领下,干部职工们一边工作,一边劳动,仅用7个月时间就实现了当年搬迁、当年开院的目标。

采访的前一天,正是夫妻二人结婚64周年的纪念日,夫妻二人翻看着泛黄的老照片,回想着一路走来充满酸甜苦辣的“农垦记忆”,李德英说:“见证着医院发展成为琼南最好的三甲医院,证明了我们的付出和努力是值得的,也算实现了当初‘务必把医院建设好’的铮铮誓言。”

医院领导与首批南下建院的部分老同志合影(1990年)

04王则景、彭奇生

▲王则景 (左) 彭奇生(右)

“耄耋之年仍心系医院发展”

“我们医院现在越做越大,也和很多国内知名的医院合作,这是我们一批批医护工作者努力而来的,所以我希望医院在以老带新上加大功夫,让新人学到更多奉献精神,发展得越来越好。”王则景激动地说。

作为三亚中心医院的第一批建院元老,时针拨转到1962年,当时年仅25岁的王则景和27岁的丈夫彭奇生,积极响应国家支持海南医疗事业发展的号召,跟着其他99名同事一起,带着一腔热血,乘着火车从黑龙江南下前往海南三亚。

“来前有人开玩笑说海南资源很丰富,躺在床上就能摘到椰子,大家对此充满期待。”王则景笑着说,“但几经周转来到海南后,光是从海口坐车到三亚就要花10个小时的车程,下车后拍了拍身上,全是灰尘。看了一眼眼前的‘医院’,除了几间破旧的小瓦房,周边都是长满仙人掌的荒地,什么都没有。但是许院长(医院首任院长许成余)告诉我们,国家让我们来,就是要把这里建设好,把这里发展起来。很快,大家就拿起铁锹开始清理仙人掌,拿起砍刀去清理杂草,干劲都很足,势必要在这里开辟出一片新天地。”回想起那段“激情燃烧的岁月”,今年86岁的王则景老人仍抑制不住自己激动的心情。

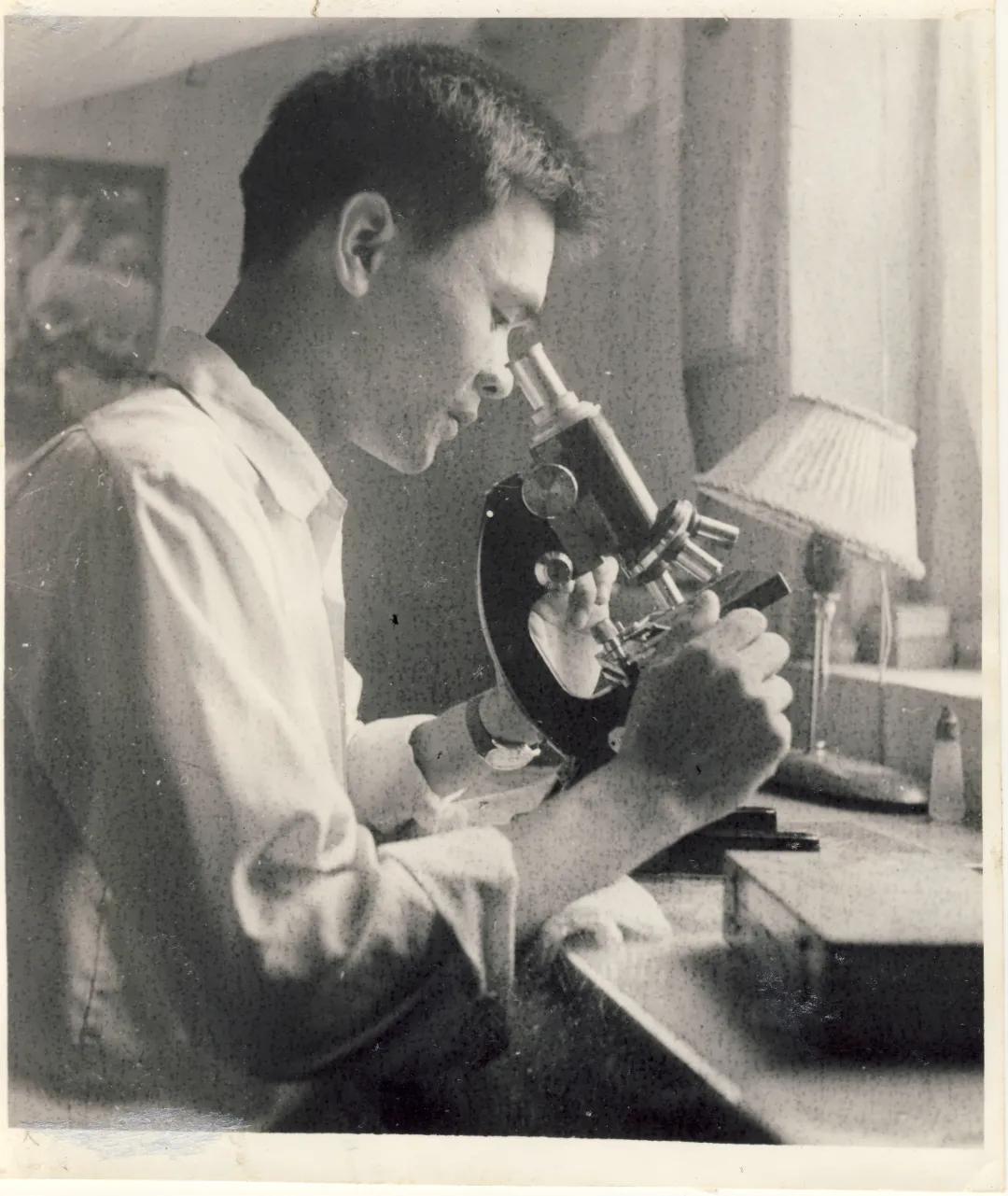

建院初期的显微镜

几间破旧的小房屋,喝水仅靠一口水井,就诊设备还是大家带来的几件简单的仪器。“没有房住,我们就自己动手盖茅房;没有菜吃,我们就开荒种菜;没有扫把扫地,我们就自制扫把打扫卫生;没有柴烧,我们就上山砍柴做饭。王则景说,我是护士,每天早上六点半上班,大家先打扫半小时卫生,然后再去照看病人,忙完下午就去种菜。我丈夫作为曾经抗美援朝的老兵,更能吃苦耐劳,无论是在北大荒还是在三亚,都是哪里需要就去哪里。到三亚后,他是医院的后勤人员,除了开车运送物资,平时还要帮忙打水、砍柴、做饭。

就这样,包括王则景、彭奇生在内的101名建院元老化身“垦荒者”,硬是在一片荒野之中,用最原始的工具,一砖一瓦将医院建设起来,并于当年10月1日正式开诊,顺利完成“当年南迁、当年开院”的目标。

“如果说要用词来形容我们这批人,那就是不怕脏、不怕苦、不怕累,任劳任怨、尽职尽责。”王则景说。以前没护工,身为护士的她们,除了进行日常的护理工作外,还要给病患喂药喂饭、洗澡,尽管工作很繁琐很累,但是大家没有说过一句苦和累,医患关系也很好。“很多我们照顾过的病人,会特意回来找我们,感谢我们,让我们感觉做这份工作很自豪、很值得!”

1994年,站好最后一班岗的王则景迎来了光荣退休。但是“爱管闲事”的她始终心系医院的发展建设,经常通过微信公众号阅读医院新闻动态,积极向医院建言献策。“我始终是医院的一份子,看到医院发展越来越好,这与一代代医护人员的奉献是分不开的。王则景说,希望大家保持医者初心,发挥传帮带作用,造福更多患者。

王则景是这么说,也是这么做的。她的女儿就在自己的影响下追随着自己的脚步,成为一名护士,守护着一位位病患康复,前几年已光荣退休。相信在王则景等老一辈的影响下,三亚中心医院还会有更多的“王则景”,陪伴着医院进一步发展壮大。

1962年首批南下建院部分元老重逢合影(2011)

05陈顺玉

▲ 陈顺玉

“尽管建院初期条件很艰苦,但是她没有‘劝退’过自己!”

今年87岁的陈顺玉常用“劝退”来表达退缩之意,他说:“从当时以几间破旧的茅草房建成的医院,发展到了现在的三级甲等医院,尤其看到现在高耸气派的新门诊得到启用,我真的感到很开心很自豪。”说到这里,陈顺玉也是满脸的光彩。

如今,陈顺玉已成为三亚中心医院的第一批建院“元老”。但是,当初选派赴海南支援农垦医疗卫生事业的人员名单里并没有她。但是她不甘心,非常希望自己能支持海南岛建设;经过她的几次请缨,终于感动了领导,得到了批准。

“刚来的时候,生活真的非常艰苦,月川没有树,草长得比人高,我们就种树;用水靠井水,只能自己用绳子系着桶,伸进井里再打水上来,我个子小,每次提水时都怕掉进井里。我们一起来三亚的101人,来自各个地方,但就我一个是朝鲜族人,因饮食习惯同海南有着很大区别,短短几个月,我就从100斤瘦到78斤。”陈顺玉说,“我有几次可以调去更好医院的机会,但我都没有‘劝退’自己的想法”。

70年代医护人员学习业务

当时没有电,在外产科当护士的她,每次值夜班都需要提着马提灯去查房。“黑乎乎的,只有一个护士,当时真的很害怕。”陈顺玉说,那时候医疗条件都不好,当时很多小孩子生病都是从农场过来的,主要是打头皮针,没有头皮针器材就自力更生,需要拗断针头,制作器材;虽然比较麻烦,但是每次都能够做得很好,每次都能够顺利地穿刺完成。当时没有现在这种一次性的玻璃瓶输液器,是一种反复使用的广口玻璃瓶,需要拿高压锅消毒后反复使用的,也没有现成的盖子,就拿纱布里面放棉花盖住,那时我们消毒都很认真;常用的中草药主要靠我们自己轮流坐车到立才农场的山上去采。

多年来,陈顺玉带着一批批刚上岗或者护训的护士展开工作。她言传身教,培养了一批又一批的优秀护士。她说:“正是由于老一辈医护人员的持续努力,为医院的发展和建设打下了坚实的基础,让我们医院才有了更好的今天。希望医院中的年轻员工牢记我们的‘农垦精神’,将这精神传承发扬下去。”

那是一段披荆斩棘、

守正创新的漫长岁月

那是一腔披肝沥胆、

担当为民的赤子情怀

不忘来时路,方知向何行

这些建院元老创建了

医院并见证了医院的成长

一代代医院职工

也将在他们的精神引领下

砥砺拼搏、薪火赓续

推进医院迈向高质量发展的新征程

(专题)

值班主任:王凯

值班总监:史雅洁

内容审核:樊学玲

责任编辑:周凡妮

全部评论 ()