编者按

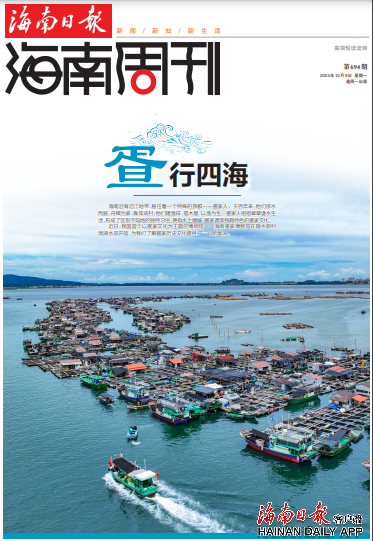

海南沿海沿江地带,居住着一个特殊的族群——疍家人。千百年来,他们依水而居,舟楫为家,靠岸成村;他们建渔排、搭木屋,以渔为生。疍家人祖祖辈辈逐水生活,形成了区别于陆地的独特习俗,拥有水上婚嫁、疍家调等独具特色的疍家文化。

近日,我国首个以疍家文化为主题的博物馆——海南疍家博物馆在陵水新村潟湖水岸开馆,为我们了解疍家历史文化提供了一个新窗口。

疍家风情一馆藏

(点击图片即可查看原文)

陵水黎族自治县新村港畔,形似“疍家帽”的海南疍家博物馆吐纳着大海的气息,海风吹来悠扬的疍歌,串起疍家人世代耕海的文化记忆。市民游客穿过展厅之门,就能走进那悠然的疍家岁月。在延续了数千年的农耕国度里,疍家人以独特的生产生活方式,创造了一份丰厚且独特的中国水上文化遗产。

近日,坐落于新村镇潟湖水岸的海南疍家博物馆开馆,这是全国首个以疍家文化为主题的博物馆。在该馆主展厅中,以“浮槎南海、水上疍家”为主题的海南疍家历史文化陈列展正式亮相。陈列展分为“源流篇”“风情篇”和“天下篇”,以展演融合、展游合一的方式,讲述呈现了海南疍家的源起和发展过程,疍家生存方式、民俗风情和新貌,以及各地水上族群文化等内容。360件(套)文物展品、大型展演装置、智能互动项目……这座临“海上村落”而建的博物馆,为观者展示疍家深厚的历史人文底蕴,也让走向辽远的疍民重返精神原乡。

中国疍家:本是浮生江海客

(点击图片即可查看原文)

“以舟为室,视水如陆,浮生江海者,蜑也。”宋人周去非对疍家如是定义。“浮生”二字,既写实,又写意,道尽疍家人的数千年意蕴。

疍家,曾广泛活动于我国长江、岭南、福建等地区,是有着自己特殊历史文化的水上族群。不同的历史时期,疍家有“蜑”“巫蜑”“巴蜑”“蛋家”等不同称呼,现已统称为疍家。

褪去那些美丽的意象,走进历史深处,回望疍家人的数千年往事,看见的是江海之上那不沉的疍舟,以及不屈的疍家人身影。

海南疍家:涨海伏波驭舟来

(点击图片即可查看原文)

疍家,原本古族,因世居水上,素不受编户之囿,遂水而居,哪里有鱼哪里漂。他们不仅行踪不定,也不为人注意,故史上相对默默无闻。这给了解研究其历史发展,尤其是迁徙、分布与现状造成了一定困难。海南疍家,也是这样的情况,加之一直以来研究海南疍家者寡,欲以有限材料细说海南疍家难矣,今辑其要而述之。

海南疍家居所和生产工具:

船屋一体向海生

(点击图片即可查看原文)

陵水黎族自治县新村镇的潟湖内,密集分布着许多船屋,这里是400多户疍家人的家。裹挟着咸味的微风吹过,为船屋上埋头整理网箱的人们送去丝丝清凉。突然,一阵马达的轰鸣声响起,只见狭窄的潟湖水道上,一艘艘交通船驶过,激起的水花甚至飞溅到了鳞次栉比的船屋上。

疍家人临水而居,对他们而言,船就是屋,屋就是船,一艘船的功能早已超出交通工具和生产工具的范畴。

疍民的语言和疍歌:

海上歌谣系乡愁

(点击图片即可查看原文)

浮生江海、以船为家的疍家人迁徙分布于福建、广东、广西、海南、香港的沿海地区和主要内河,因此疍家话不是单纯的某一种方言,在不同的省份则指代不同的方言。根据语言学家们的考证,当今流行于三亚、陵水沿海的疍民语言属于粤语系统。讲着独具特色“水上话”的疍家人还以生产生活为内容,创作传唱疍家歌(咸水歌),以渔为业、兼营运输的他们,迁移到哪里,就把疍歌传唱到哪里。

疍家服饰彰显海洋特色:

服章之美 美在文化

(点击图片即可查看原文)

“衣食住行”,衣为首,服饰与人们的生活息息相关。在漫长的岁月里,勤劳的人民用智慧和技艺,在生产实践和社会生活中创造出丰富的服饰文化,表现出鲜明的地域特色。

靠海而生,以船为家的疍家人,独特的生活环境和生活方式形成了别具一格的服饰文化。衣着斜襟衫、脚穿宽裤筒、头戴海笠帽……多姿多彩的疍家服饰展示着疍家文化,诉说着悠悠的历史岁月。

疍家民俗:

生活美学在海上

(点击图片即可查看原文)

学者、民俗专家段宝林曾说,民俗的本质就是生活美。古代社会,疍家人曾风雨飘摇、饱经苦难,但他们总能在飘摇之间看到坚定,于苦难之中发现生活美。

疍家人曾世代浮江泛海,逐水而居,特殊的生产、生活环境,形成了迥异于陆上居民的水上社会,也孕育出了独具特色的疍家民俗文化。

水上婚礼、妈祖信俗、端午赛龙舟……疍家民俗,便是一个信使,透过这些民俗,我们回眸水上岁月,感受那些在漂泊之中发现的生活之美。

疍家美食:

主打一个“海”滋味

(点击图片即可查看原文)

“民以食为天”。吃,不仅是为了果腹与生存,还是生活方式的集中表达,甚至流露出生活智慧。

“以舟为室,视水如陆,浮生江海”的疍家人,在长久的生产生活中,逐渐形成了自己独具海上特色的服饰、居屋、饮食、民歌、婚嫁等民俗文化,其生存环境的特殊性,更是决定了疍民的饮食文化与水密切相关的特征。

陵水在保护和传承中深挖疍家文化底蕴:

文旅合奏民俗曲

(点击图片即可查看原文)

在陵水黎族自治县新村镇新村港内,400多户疍家渔排靠岸成村,这座“海上村庄”是一道壮观而又独特的风景线。

陵水是目前全岛疍家人聚居人数最多、最为集中的地区,约有3000多户1.5万人,新村港也是海南疍家文化保存最为完整的“疍家部落”。随着经济社会发展和海域生态整治的需求,不少疍家人转产转业,却仍旧牵挂着疍家情。

如今在陵水, “文化+旅游”深度融合,成为讲述疍家故事的新方式。这簇生于海上的民俗之花也不断焕发出新光彩。

(点击图片即可查看原文)

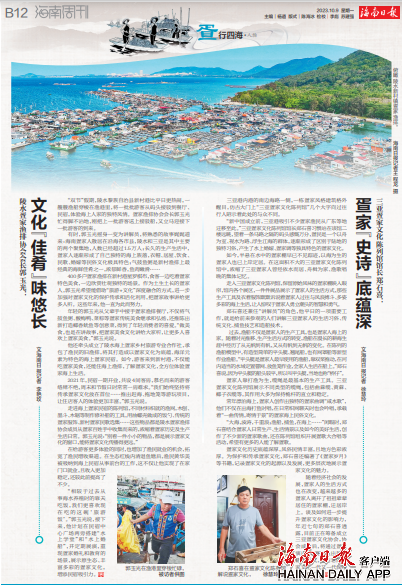

陵水疍家渔排协会会长郭玉光:

文化“佳肴”味悠长

三亚疍家文化陈列馆馆长郑石喜:

疍家“史诗”底蕴深

(点击图片即可查看原文)

陵水新村渔家女队:

咸水歌唱疍家情

陵水疍歌传唱者李秋兰:

唱活一曲《水仙花》

(点击图片即可查看原文)

渔排晨歌

凌晨6时,天还未亮,疍家女人已在渔港码头等渔船归来。她们头戴斗笠,面戴围巾,脚穿胶鞋,将自己包裹得严严实实。出海的疍家渔船,载着连夜捕捞的渔获归港,马达声声,响彻陵水新村潟湖;涟漪层层,是螺旋桨在海面作画。

早上7时,天际晨光逐渐明朗,码头热闹起来。稀疏的马达声渐变繁杂,一艘艘船只成群结队归来,渔港开始变得拥挤。

船上的男人,将一筐筐新鲜的渔获搬运上岸,堆满码头。码头上的女人,和买家讨价还价,直到将新鲜海鱼卖个好价钱。

清晨接着夜晚,连天忙碌的“丰收乐曲”,在渔港码头“奏响”。

在渔港一旁,新村潟湖上,是一排排漂浮于海面的疍家渔排。每家每户的船屋和渔排相互挨着,由点成线、由线成片,形成了广阔的海上村落。船屋外是“田”字形养殖网箱,勤劳的疍家人清晨起来,吃过简单的早餐后,就开始忙碌,给鱼苗喂食、洗涮渔排、编织渔网。

起早贪黑,是勤劳的疍家人耕海牧渔千百年来养成的生活状态,早晨疍家渔排的繁忙景象,便是明证。

目前,海南陵水是疍家人聚居人数最多,也是最为集中的地方,约有3000多户,1.5万人,有渔排400余户,船舶1700余艘,时至今日仍有部分疍家人在海上生产生活。

值班主任:周月光

责任校对:李艳玫

责任编辑:徐慧玲

全部评论 ()